|

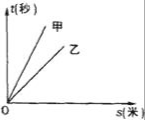

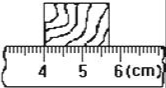

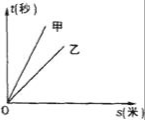

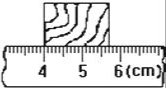

☆☆☆ 点击下载试题 ☆☆☆ 由于格式问题此试题可能会出现乱码的情况 为了方便您阅读请点击右上角的全屏查看 2018邢台市中考物理压轴试题 一、选择题(每题3分共45分) 1.下列物体的长度,接近1dm的是( ) A.乒乓球的直径 B.成人拳头的宽度 C.火柴盒的长度 D.保温瓶的高度 2.汽车在平直公路上匀速行驶,下面四个图象中能正确表示汽车速度与时间关系的是( ) A.  B. B. C. C. D. D. 3.在下面方框中的一组数据用的是同一刻度尺测量的是( ) ①1.5m ②23.0mm ③4.8cm ④0.72dm. A.①和② B.②和③ C.③和④ D.④和① 4.下列现象中属于机械运动的是( ) A.果树长大 B.糖溶于水中不见了 C.细菌繁殖 D.夜晚天空中的流星 5.(邢台中考物理)在学校运动会的铅球比赛中,裁判员测量成绩时要将卷尺拉直,这是因为若不拉直,测量成绩就比真实成绩( ) A.偏小 B.偏大 C.无影响 D.无法判断 6.一位同学用刻度尺先后三次测量一物体长度,各次测量结果分别是25.43cm、25.45cm、25.46cm,则此物长应是( ) A.25.44cm B.25.45cm C.25.46cm D.25.47cm 7.使用刻度尺测长度时,下面做法不正确的是( ) A.放置刻度尺时,刻度尺应沿所测长度放置,并必须从0刻线量起 B.看刻度尺时,视线要与尺面垂直,并要正对刻线 C.读数时,根据所测长度末端靠近的刻线来读取数据 D.记录时,要记下测量的数字和单位 8.做匀速直线运动的物体在10s内通过的路程是20m,则它在前2s内通过的路程是( ) A.等于4m B.大于4m C.小于4m D.以上均有可能 9.下列关于误差说法正确的是( ) A.认真细致的测量可以避免误差 B.测量时未遵守操作规则会引起误差 C.测量中错误是可以避免的,而误差是不可避免的 D.测量时的错误就产误差 10.甲乙两人多次进行百米赛跑,每次甲总比乙提前10m到达终点,现让甲后退起跑线10m,乙仍在起点同时进行赛跑,则( ) A.甲乙同时到达终点 B.甲先到终点 C.乙先到终点 D.无法确定 11.下列单位换算中正确的是( ) A.200mm=200× C.200mm=200mm× 12.集慧中学校门前做匀速直线运动的甲、乙两辆汽车的运动时间之比是2:1,通过的路程这比3:2,则两汽车的运动速度之比是( ) A.3:1 B.3:4 C.6:1 D.5:3 13(邢台中考物理).在测量小车的平均速度时,如果测量的运动时间比其真实值偏大,则测出的平均速度将会( ) A.偏大 B.偏小 C.不变 D.不能确定 14.物体做匀速直线运动时,路程与时间的关系为s=vt.在如图中,甲、乙两直线分别是两运动物体的路程S和时间t关系的图象,由图上可知两运动物体的速度大小关系是( )  A.V甲>V乙 B.V甲<V乙 C.V甲=V乙 D.条件不足,不能确定 15.图是某物体运动的v﹣t图象,则图中能相应表示出该物体运动的s﹣t图象的是( )  A.  B. B. C. C. D. D. 二、填空 16.完成下列单位换算: (1)108km/h= m/s 20m/s= km/h (2)9×104m= km= um (3)2h= min= s. 17.百米赛跑过程中的某时刻甲、乙两运动员位置如图所示, (1)两运动员中, 的速度较快,因为在相等的时间内该运动员通过的 较大. (2)若乙运动员的成绩是10s,则他的平均速度是 m/s.  18.某同学步行速度为4km/h,读作: ,物理意义是指 . 19.我国古书《套买曜》上记载有:“人在舟中闭牖(门窗)而坐,舟行而人不觉”这是运动的相对性的生动描述,其中“舟行”是以 为参照物,“人不觉”是以 为参照物. 20.乘客坐在行驶的火车上,以火车为参照物人是 的,以路旁的树木为参照物时,人是 的. 21.甲、乙两车作匀速直线运动,若两车在相同时间内经过的路程之比是2:3,则它们的速度之比是 ;若两车经过相同路程所用的时间之比是5:3,则速度之比是 . 22.每天我们都看到太阳从东升西落,这是以 为参照物;当你仰望夜空看到月亮在云彩里穿行,这是以 为参照物;地球同步卫星总是静止在地球某处上空,这是以 为参照物,若以月球为参照物,这个地球同步卫星是 的. 23.小红骑自行车在公路上行驶,当天虽无风,但小红骑在车上觉得刮了西风,以小红为参照物,空气是向 运动的,以地面为参照物,小红向 行驶. 24.一名粗心的学生在测量记录中忘记了写单位,请你替他补上: (1)张三的身高172 (2)小树的高度为0.83 (3)课桌的高度约为8.54 (4)一枚壹分硬币的厚度约1 . 25.两辆汽车同向行驶,描述汽车的运动是以 作为参照物,坐在甲车里的乘客看到乙车在向后退,该乘客是以 作为参照物.这两辆汽车相比较, 车开得快. 26.如图所示,用刻度尺测量一木块的长度,该尺的分度值是 ,测得木块的长度是 cm.  三、实验题 27.为测量运动员短跑时的平均速度.在室外测出40m的路程,每隔10m作一记号.选出4位记时员分别站在10m、20m、30m、40m处;让该运动员跑完40m路程即告实验完毕. (1)实验中所用的主要器材是 和 ; (2)实验原理是 ; (3)设计出实验记录表格. 28.小明在利用如图所示进行“测平均速度”实验时,他记录的实验表格如下,填空;实验中要测的物理量有 、

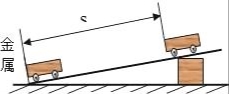

四、计算题 29.(邢台中考物理)夏令营期间集慧学生到万岁山游玩,从学校距万岁山有15km,出学校后中途等红用10分钟,从学校出发0.5小时后到达万岁山,求从学校到达万岁山的平均速度? 30.做变速直线运动的汽车,通过第一个100m用了20s,通过第二个100m用了10s,求汽车在第一个100m内和第二个100m内的平均速度各是多大?汽车在这200m内的平均速度是多大? 邢台中考物理参考答案与试题解析 一、选择题(每题3分共45分) 1.下列物体的长度,接近1dm的是( ) A.乒乓球的直径 B.成人拳头的宽度 C.火柴盒的长度 D.保温瓶的高度 【考点】长度的估测. 【专题】长度、时间、速度. 【分析】此题考查我们对常见物体长度的估测,根据对日常生活中常见物体和长度单位的认识,选出符合题意的选项. 【解答】解: A、一个乒乓球的直径在4cm=0.4dm左右.不符合题意; B、成人拳头的宽度约为10cm=1dm左右.符合题意; C、火柴盒的长度约为5cm=0.5dm左右.不符合题意; D、暖水瓶的高度在40cm=4dm左右.不符合题意. 故选B. 【点评】长度的估测,必须熟悉一些常见物体的长度,以此为标准对研究对象作出判断.如:中学生拳头的宽度在10cm左右;中学生伸开手掌,大拇指指尖到中指指尖的距离大约20cm;成年人的身高在170cm左右,一步的步幅在75cm左右;一层楼的高度在3m左右,分子的直径在0.1nm左右,地球的半径在6400km左右.等等. 2.汽车在平直公路上匀速行驶,下面四个图象中能正确表示汽车速度与时间关系的是( ) A.  B. B. C. C. D. D. 【考点】匀速直线运动. 【分析】在v﹣t图象中,匀速直线运动的图象是一条平行于t轴的直线,结合图象进行选择. 【解答】解:A、图象中是一条平行于t轴的直线,表示做匀速直线运动,符合题意; B、图象表示先做加速运动后做匀速直线运动,不符合题意; C、图象表示物体做匀加速直线运动,不符合题意; D、图象表示物体做匀减速直线运动,不符合题意; 故选A. 【点评】在v﹣t图象中平行于t轴的直线表示物体做匀速直线运动,倾斜的直线表示做匀变速直线运动. 3.在下面方框中的一组数据用的是同一刻度尺测量的是( ) ①1.5m ②23.0mm ③4.8cm ④0.72dm. A.①和② B.②和③ C.③和④ D.④和① 【考点】长度的测量. 【专题】长度、时间、速度. 【分析】长度的测量有一个特别的要求,就是在记录结果时,要估读到分度值的下一位,据此我们可以判断每一次测量所使用刻度尺的分度值. 【解答】解: ①1.5m最后一位的单位是分米,是估读出来的,说明它使用刻度尺的分度值就是1m; ②23.0mm小数点后只有一位,是估读出来的,说明它使用刻度尺的分度值是1mm; ③4.8cm小数点后的“8”是估读值,它的单位是毫米,说明它使用刻度尺的分度值是1cm; ④0.72dm小数点后的“7”的单位是厘米,说明它使用刻度尺的分度值是1cm. 故选C. 【点评】因为长度测量对最后一位估读的要求,所以在已知测量结果的情况下,可以判断刻度尺的分度值,在已知刻度尺分度值的情况下,也可以确定小数的位数. 4.下列现象中属于机械运动的是( ) A.果树长大 B.糖溶于水中不见了 C.细菌繁殖 D.夜晚天空中的流星 【考点】机械运动. 【专题】长度、时间、速度. 【分析】机械运动是指物体的位置变化,从概念分析解答此题. 【解答】解: 根据机械运动的定义,物体的位置如果发生了变化,就说它做了机械运动,分子在不停运动、树木在不断生长、细菌的繁殖都不是机械运动;D中夜晚天空的流星发生了位置的改变,属于机械运动. 故选:D. 【点评】掌握物理课中机械运动的定义,不要和生物运动、分子运动等相混淆. 5.(邢台中考物理)在学校运动会的铅球比赛中,裁判员测量成绩时要将卷尺拉直,这是因为若不拉直,测量成绩就比真实成绩( ) A.偏小 B.偏大 C.无影响 D.无法判断 【考点】刻度尺的使用. 【专题】应用题. 【分析】铅球比赛要求测量的是铅球被掷出的直线距离,所以应使卷尺的刻度与铅球经过的直线距离等长. 【解答】解:刻度尺使用的基本要求之一是“要沿着被测长度放”,如果卷尺拉不直,必然在一定的长度内卷缩了更多的示数,所以会使测量的结果偏大. 故选B. 【点评】弯曲的卷尺会使尺的刻度与被测长度不一致,只是要注意搞清到底是偏大还是偏小. 6.一位同学用刻度尺先后三次测量一物体长度,各次测量结果分别是25.43cm、25.45cm、25.46cm,则此物长应是( ) A.25.44cm B.25.45cm C.25.46cm D.25.47cm 【考点】长度的测量;误差及其减小方法. 【分析】多处测量求平均值,可以减小误差,因此求出三次测量结果的平均值最接近此物长. 【解答】解:此物长l= 故选B. 【点评】长度的测量比较准确的数值应是多次测量取平均值,这是日常工作和生活中常用的测量方法. 7.使用刻度尺测长度时,下面做法不正确的是( ) A.放置刻度尺时,刻度尺应沿所测长度放置,并必须从0刻线量起 B.看刻度尺时,视线要与尺面垂直,并要正对刻线 C.读数时,根据所测长度末端靠近的刻线来读取数据 D.记录时,要记下测量的数字和单位 【考点】刻度尺的使用. 【专题】错解分析题. 【分析】使用刻度尺时要注意: (1)放:尺边对齐被测对象,必须放正重合,不能歪斜;尺的刻面必须紧贴被测对象. (2)读:读数时视线要与尺面垂直,估读到分度值的下一位; (3)记:记录测量结果时要记上数值和单位. 【解答】解:A、测量时如果零刻线磨损,可以从较清楚的刻线处对齐测量,记录结果时从对齐的刻线处量起;则A选项中必须从0刻线量起;说法不正确,符合题意; B、由刻度尺的正确使用方法可知,符合读数时视线的要求,说法正确,不符合题意; C、根据刻度尺的正确使用方法,读数时,要估读到分度值的下一位;则所测长度末端靠近的刻线来读取数据是错误的,符合题意; D、符合正确记录测量结果的要求,说法正确,不符合题意. 故选A、C. 【点评】正确使用刻度尺是必须要掌握的一项基本技能,了解误差产生的原因,有利于我们改进实验方法,减小误差. 8.(邢台中考物理)做匀速直线运动的物体在10s内通过的路程是20m,则它在前2s内通过的路程是( ) A.等于4m B.大于4m C.小于4m D.以上均有可能 【考点】速度公式及其应用. 【专题】计算题;长度、时间、速度. 【分析】已知路程与运动时间,由速度公式可以得到速度;匀速直线运动的速度保持不变,已知运动时间,由速度公式的变形公式可以求出在前2s物体的路程. 【解答】解:物体的速度v= ∵v= 匀速直线运动的速度保持不变, ∴在前2s物体的路程 s′=vt′=2m/s×2s=4m. 故选A. 【点评】本题考查了匀速直线运动的特点及求路程问题,熟练应用速度公式及其变形公式即可正确解题. 9.下列关于误差说法正确的是( ) A.认真细致的测量可以避免误差 B.测量时未遵守操作规则会引起误差 C.测量中错误是可以避免的,而误差是不可避免的 D.测量时的错误就产误差 【考点】误差及其减小方法. 【专题】定性思想;长度、时间、速度. 【分析】误差是在测量过程中产生的测量值与真实值这间的差异,这种差异不同于错误,它是在测量方法正确的情况下产生的,只可以减小,却不能避免. 【解答】解:A、误差就是在正确测量的情况下,测量值与真实值之间存在的差异,认真细致的测量也不可以避免误差,故A错误; B、错误不是误差,错误是由于测量时未遵守操作规则而引起的;故B错误; C、测量中错误是可以避免的,而误差与测量的人、测量工具、测量环境有关,因此,任何测量中的误差是不可避免的,只能努力减小误差,不可能消除误差.故C正确; D、测量时的错误不是误差.故D错误. 故选C. 【点评】此题主要考查学生对误差定义、误差产生的原因及减小误差的方法的理解和掌握. 10.甲乙两人多次进行百米赛跑,每次甲总比乙提前10m到达终点,现让甲后退起跑线10m,乙仍在起点同时进行赛跑,则( ) A.甲乙同时到达终点 B.甲先到终点 C.乙先到终点 D.无法确定 【考点】速度公式及其应用. 【专题】应用题. 【分析】设甲的百米成绩为t,知道甲每次都比乙提前10m到达终点,则甲在时间t内跑100m、乙跑90m,可求出二人的速度; 若让甲将起点向后远离原起点10m,乙仍在原起点处与甲同时起跑,因速度不变,可分别求出二人所用时间,然后即可得出答案. 【解答】(邢台中考物理)解:设甲用的时间为t,则速度为v1= 乙的速度为 v2= 第2次比赛时,s1′=100m+10m=110m,s2′=100m, 因为速度不变, 甲用时: t1′= 乙用时: t2′= 因为 所以t1′<t2′,因此还是甲先到达终点. 故选B. 【点评】解答此题的关键是学生要明确甲跑100m所用时间和乙跑90m所用时间相同,然后可求出二人速度,这也是此题的突破点,再比较第2次比赛时二人所用的时间就可以了. 11.下列单位换算中正确的是( ) A.200mm=200× C.200mm=200mm× 【考点】物理量的单位及单位换算. 【专题】定量思想;其他综合题. 【分析】物理单位的换算,只是把单位进行换算,前面的数字是倍数. 【解答】解:A、换算过程中,进率、单位和格式均正确,故A正确; B、换算过程中,200mm× C、换算过程中,“200”是倍数,不应该把单位写在前面,故C错误; D、换算过程中缺少单位,故D错误. 故选A. 【点评】物理上的数据包括数值和单位,数值表示倍数,物理上任何一种单位的换算,前面的倍数不进行单位换算,只是把后面的单位进行单位换算. 12.集慧中学校门前做匀速直线运动的甲、乙两辆汽车的运动时间之比是2:1,通过的路程这比3:2,则两汽车的运动速度之比是( ) A.3:1 B.3:4 C.6:1 D.5:3 【考点】速度公式及其应用. 【专题】计算题;长度、时间、速度. 【分析】解决有关比值问题的选择题目,首先根据比值关系设已知量,然后代入公式求解. 【解答】解: 甲、乙通过的路程之比是3:2,甲、乙所用时间之比是2:1; 则v甲= 则v甲:v乙= 故选B. 【点评】此题主要考查学生对速度公式及其应用的理解和掌握,解答此题(特别是选择题类型)最好根据具体关系设具体数值,这样既方便又不容易出错. 13.在测量小车的平均速度时,如果测量的运动时间比其真实值偏大,则测出的平均速度将会( ) A.偏大 B.偏小 C.不变 D.不能确定 【考点】变速运动与平均速度. 【专题】应用题;比较思想;控制变量法;长度、时间、速度. 【分析】距离不变,时间偏大,根据公式v= 【解答】解:测量过程中,如果时间的测量值偏大,由公式v= 故选B. 【点评】此题考查速度公式的应用,利用v= 14.物体做匀速直线运动时,路程与时间的关系为s=vt.在如图中,甲、乙两直线分别是两运动物体的路程S和时间t关系的图象,由图上可知两运动物体的速度大小关系是( )  A.V甲>V乙 B.V甲<V乙 C.V甲=V乙 D.条件不足,不能确定 【考点】速度与物体运动. 【专题】比较思想;控制变量法. 【分析】看清纵坐标轴和横坐标轴表示的物理量,用取值的方法或用图象倾斜度判断出甲乙谁的速度大. 【解答】解:方法一相同路程比时间 取一路程值,则有t甲>t乙,在路程相同的情况下,用时多的速度小,故v甲<v乙; 故选B. 方法二相同时间比路程 取一时间值,则有s乙>s甲,在时间相同的情况下,路程大多的速度大,故v甲<v乙; 故选B. 方法三根据公式v= 故选B. 【点评】本题考查了根据图象判断物体运动快慢的方法,图象题首先要看清坐标轴表示的物理量,本题若纵坐标看成路程,会错选A; 比较物体运动快慢的方法有:相同时间比路程,相同路程比时间,也可以直接算出速度进行比较. 15(邢台中考物理).图是某物体运动的v﹣t图象,则图中能相应表示出该物体运动的s﹣t图象的是( )  A.  B. B. C. C. D. D. 【考点】速度与物体运动. 【专题】图像综合题. 【分析】首先分析明确物体运动图象表达的含义,知道物体的运动特点,然后对选项进行分析,确定符合题意的答案. 【解答】解:由图象知:横轴代表时间,纵轴代表速度,物体保持一定的速度运动,所以是匀速运动. A、横轴代表时间,纵轴代表路程,随着时间的变化,路程保持一定数值,位置没有变化,说明物体处于静止状态.不符合题意; B、横轴代表时间,纵轴代表路程,开始路程随时间的延长而增大,后半段路程不变,物体处于静止状态.不符合题意; C、横轴代表时间,纵轴代表路程,路程随时间的延长而增大,并且增大程度相同,也就是成正比,说明物体做匀速运动.符合题意; D、横轴代表时间,纵轴代表路程,路程随时间的延长而减小,最后为零,说明物体做减速运动.不符合题意. 故选C. 【点评】此题考查的是我们对路程、时间、速度的关系图象的分析能力.将物理规律以图象、图表的形式呈现,体现了物理与数学的密切联系. 二、填空 16.(邢台中考物理)完成下列单位换算: (1)108km/h= 30 m/s 20m/s= 72 km/h (2)9×104m= 90 km= 9×1010 um (3)2h= 120 min= 7200 s. 【考点】物理量的单位及单位换算. 【专题】应用题;定量思想;顺推法;其他综合题. 【分析】本题根据不同物理量单位的进率进行换算.单位换算的步骤为:原来的数字、乘号、进率、后来的单位、最终结果. 【解答】解: (1)因为1km/h= (2)因为1m=10﹣3km,所以9×104m=9×104×10﹣3km=90km;因为1m=106μm,所以9×104m=9×104×106μm=9×1010μm; (3)因为1h=60min,所以2h=2×60min=120min;因为1h=3600s,所以2h=2×3600s=7200s. 故答案为:(1)30;72;(2)90;9×1010;(3)120;7200. 【点评】进行单位间的换算时,运用不同单位间的具体关系,利用数学上的运算即可;同时对某些物理量的单位的由来也要有明确的认识,可借助于物理公式去理解. 17.百米赛跑过程中的某时刻甲、乙两运动员位置如图所示, (1)两运动员中, 乙 的速度较快,因为在相等的时间内该运动员通过的 路程 较大. (2)若乙运动员的成绩是10s,则他的平均速度是 10 m/s.  【考点】变速运动与平均速度;运动快慢的比较. 【专题】长度、时间、速度. 【分析】(1)表示物体运动快慢的方法:相同的时间比较经过路程的长短,通过的路程越长,运动的越快;通过相同的路程比较时间的长短,用时间越少,运动的越快. (2)根据v= 【解答】解:(1)如图,是利用相同的时间比较通过路程的长短,乙通过的路程长,乙跑的较快,速度较大. (2)v= 故答案为:(1)乙;路程;(2)10. 【点评】此题考查了学生对运动快慢的比较和速度计算公式的理解和掌握,是基础题型. 18.某同学步行速度为4km/h,读作: 4千米每小时 ,物理意义是指 该同学1h通过的路程是4km . 【考点】速度与物体运动. 【专题】应用题;定性思想;长度、时间、速度. 【分析】(1)速度是表示物体运动快慢的物理量,km/h读作:千米每小时; (2)速度值的含义:每h(单位时间)内通过的路程是多少km. 【解答】解: (1)某同学步行速度为4km/h,读作4千米每小时; (2)某同学步行速度为4km/h,物理意义是指该同学1h通过的路程是4km. 故答案为:4千米每小时;该同学1h通过的路程是4km. 【点评】本题考查了速度的读法和对速度物理意义的了解与掌握,属于基础题目. 19.我国古书《套买曜》上记载有:“人在舟中闭牖(门窗)而坐,舟行而人不觉”这是运动的相对性的生动描述,其中“舟行”是以 河岸 为参照物,“人不觉”是以 人 为参照物. 【考点】参照物及其选择. 【专题】长度、时间、速度. 【分析】物体的运动和静止,都是被研究的物体相对参照物来讲的,这是物体运动和静止的相对性. 舟运动,一定选择一个和舟之间发生位置改变的物体为参照物. 人不觉说明人是静止的,一定选择一个和人之间没有发生位置改变的物体为参照物. 【解答】解:舟行,舟和河岸之间发生了位置的改变,以河岸为参照物,舟是运动的; 人不觉,人和舟之间没有发生位置的改变,以人为参照物,舟是静止的. 故答案为:河岸;人. 【点评】选择的参照物不同,同一物体的运动和静止的结论就不同,说明运动和静止是相对的. 20.(邢台中考物理)乘客坐在行驶的火车上,以火车为参照物人是 静止 的,以路旁的树木为参照物时,人是 运动 的. 【考点】运动和静止的相对性. 【专题】运动和力. 【分析】要解决此题,要掌握运动和静止的相对性.物体的运动和静止都是相对于参照物而言的.相对于参照物位置变化的物体是运动的,位置不变的物体是静止的.此题关键是看人相对于火车和路旁的树木位置是否发生了变化. 【解答】解:乘客坐在行驶的火车上,所以以火车为参照物,人的位置没有发生变化,因此乘客是静止的;以路旁的树木为参照物,乘客的位置不断变化,因此乘客是运动的. 故答案为:静止;运动. 【点评】此题考查了运动和静止的相对性,关键是选定参照物后,物体相对于参照物位置是否发生变化.是一道很典型的题目. 21.甲、乙两车作匀速直线运动,若两车在相同时间内经过的路程之比是2:3,则它们的速度之比是 2:3 ;若两车经过相同路程所用的时间之比是5:3,则速度之比是 3:5 . 【考点】速度公式及其应用. 【专题】长度、时间、速度. 【分析】根据两车间的路程与时间关系,应用速度公式及其变形公式可以求出两车的速度之比. 【解答】解:(1)设运动时间是t, 两车速度之比 (2)设路程是s, 两车速度之比 故答案为:2:3;3:5. 【点评】本题考查了求速度之比,熟练应用速度公式即可正确解题. 22.每天我们都看到太阳从东升西落,这是以 地球 为参照物;当你仰望夜空看到月亮在云彩里穿行,这是以 云 为参照物;地球同步卫星总是静止在地球某处上空,这是以 地球 为参照物,若以月球为参照物,这个地球同步卫星是 运动 的. 【考点】参照物及其选择. 【专题】定性思想;运动和力. 【分析】判断一个物体的运动状态,关键是看被研究的物体与所选的标准,即参照物之间的相对位置是否发生了改变,如果发生改变,则物体是运动的;如果未发生变化,则物体是静止的. 【解答】解:(1)以地球为参照物,太阳与地球之间的相对位置从早到晚不断发生改变,太阳是运动的,所以说太阳东升西落. (2)月亮在云彩里穿行,说明月亮是运动的,月亮和云彩之间发生了位置的改变,所以以云为参照物,月亮是运动的. (3)地球同步卫星总是静止在地球某处上空,卫星和地球之间没有发生位置的改变,所以以地球为参照物,地球同步卫星是静止的. (4)月球和地球同步卫星之间发生位置的改变,所以以月球为参照物,地球同步卫星的运动的. 故答案为:地球;云;地球;运动. 【点评】研究同一物体的运动状态,如果选择不同的参照物,得出的结论可以不同,但都是正确的结论.选择参照物时一般选择题目中出现的物体作参照物. 23.小红骑自行车在公路上行驶,当天虽无风,但小红骑在车上觉得刮了西风,以小红为参照物,空气是向 东 运动的,以地面为参照物,小红向 西 行驶. 【考点】参照物及其选择. 【专题】长度、时间、速度. 【分析】解答此题首先要知道空气流动形成风,然后再根据研究物体的运动情况时,首先要选取一个物体作为标准,这个被选作标准的物体叫做参照物.研究对象的运动情况是怎样的,就看它与参照物的相对位置是否变化.来解答此题 【解答】解:因为空气流动形成风,当天无风,但小红骑在车上觉得刮了西风,这说明以小红为参照物,空气是向东运动的,如果以地面为参照物,则小红是向西行驶的. 故答案为:东;西. 【点评】研究同一物体的运动状态,如果选择不同的参照物,得出的结论可以不同,要根据题意具体情况具体分析. 24.一名粗心的学生在测量记录中忘记了写单位,请你替他补上: (1)张三的身高172 cm (2)小树的高度为0.83 m (3)课桌的高度约为8.54 dm (4)一枚壹分硬币的厚度约1 mm . 【考点】物理量的单位及单位换算. 【专题】应用题;参照思想;估算法;长度、时间、速度. 【分析】此题考查对生活中常见物体长度的估测,结合对生活的了解和对长度单位的认识,填上符合实际的单位. 【解答】解: (1)常年男子的身高可以达到175cm,张三的身高与此差不多,为172cm; (2)课桌的高度在80cm左右,小树的高度与此差不多,为83cm=0.83m; (3)中学生的身高在160cm左右,课桌的高度大约是中学生身高的一半,在85.4cm=8.54dm左右; (4)10枚一分硬币的厚度约1cm=10mm,所以一枚一分硬币的厚度约1mm. 故答案为:(1)cm;(2)m;(3)dm;(4)mm. 【点评】长度的估测,必须熟悉一些常见物体的长度,以此为标准对研究对象作出判断.如:中学生拳头的宽度在10cm左右;中学生伸开手掌,大拇指指尖到中指指尖的距离大约20cm;成年人的身高在170cm左右,一步的步幅在75cm左右;一层楼的高度在3m左右,等等. 25.(邢台中考物理)两辆汽车同向行驶,描述汽车的运动是以 地面 作为参照物,坐在甲车里的乘客看到乙车在向后退,该乘客是以 甲车 作为参照物.这两辆汽车相比较, 甲 车开得快. 【考点】参照物及其选择. 【专题】运动和力. 【分析】判断一个物体是运动的还是静止的,要看这个物体与所选参照物之间是否有位置变化.若位置有变化,则物体相对于参照物是运动的;若位置没有变化,则物体相对于参照物是静止的. 【解答】解:(1)两辆汽车同向行驶,以地面为参照物,两辆汽车都是运动的; (2)坐在甲车里的乘客看到乙车在向后退,该乘客是以甲车为参照物来说的; (3)这两辆车相比较,甲车的速度大. 故答案为:地面;甲车;甲. 【点评】一个物体的运动状态的确定,关键取决于所选取的参照物.所选取的参照物不同,得到的结论也不一定相同.这就是运动和静止的相对性. 26.如图所示,用刻度尺测量一木块的长度,该尺的分度值是 1mm ,测得木块的长度是 1.70 cm.  【考点】长度的测量. 【专题】基本仪器的使用专题. 【分析】刻度尺的分度值为相邻的刻度线表示的长度; 使用刻度尺测量物体长度时,要观察是否从0刻度线量起,起始端没从0开始,要以某一刻度当作“0”刻度,读出末端刻度值,减去前面的刻度即为物体长度,注意刻度尺要估读到分度值的下一位; 【解答】解:由图知: 刻度尺上1cm之间有10个小格,所以一个小格代表1mm,即刻度尺的分度值为1mm; 木块左侧与4.00cm对齐,右侧与5.7cm对齐,估读为5.70cm,所以木块的长度为L=5.70cm﹣4.00cm=1.70cm. 故答案为:1mm;1.70. 【点评】刻度尺是初中物理中基本的测量工具,使用前要观察它的量程和分度值,读数时视线与刻度垂直,测量结果要注意估读到分度值的下一位数. 三、实验题 27(邢台中考物理).为测量运动员短跑时的平均速度.在室外测出40m的路程,每隔10m作一记号.选出4位记时员分别站在10m、20m、30m、40m处;让该运动员跑完40m路程即告实验完毕. (1)实验中所用的主要器材是 卷尺 和 秒表 ; (2)实验原理是 v (3)设计出实验记录表格. 【考点】变速运动与平均速度. 【专题】测量型实验综合题. 【分析】(1)要测量速度,需要测量出:路程和时间.测量路程的工具:刻度尺、米尺、卷尺等,测量时间的工具:秒表; (2)根据速度的计算公式v= (3)在设计表格时,要注意设计出所测的时间及所求的平均速度.注意要标注单位. 【解答】解:(1)因为要测量速度的大小,需要测量出路程和时间,由于测量的路程较大,因此选择卷尺来测量路程,测量时间的工具是秒表; (2)测量速度的实验原理是:v= (3)表格中应该有路程、时间、平均速度几项.其中需要分别记录在10m、20m、30m、40m处所用的时间及对应的平均速度.

故答案为:(1)卷尺;秒表; (2)v= 【点评】注意平均速度不可以直接测量,需要测量路程和时间,然后根据v= 28.小明在利用如图所示进行“测平均速度”实验时,他记录的实验表格如下,填空;实验中要测的物理量有 路程 、 时间

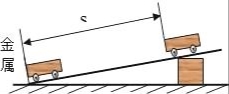

【考点】变速运动与平均速度. 【专题】实验题;实验分析法;测量型实验综合题. 【分析】(1)在斜面上测量小车运动的平均速度必须测出路程和时间; (2)在斜面上测量小车运动的平均速度必须测出路程和时间,根据给出的距离,和对应的时间,用公式v= (3)在一般实验中,减小误差的有效途径是多次测量求平均值,平均值在计算到比测量值多一位数字后再四舍五入,即平均值应保留与测量值相同的位数. 【解答】解:(1)根据v= (2)速度v2= 速度v3= 全程s=s1+s2+s3=75cm+75cm+75cm=225cm, 总时间:t=t1+t2+t3=2.6s+2.5s+2.4s=7.5s, 平均速度:v= (3)在“测平均速度”实验时,多次测量的目的是减小误差. 故答案为:路程;时间;30;31.25;30;减小误差. 【点评】公式v= 四、计算题 29.夏令营期间集慧学生到万岁山游玩,从学校距万岁山有15km,出学校后中途等红用10分钟,从学校出发0.5小时后到达万岁山,求从学校到达万岁山的平均速度? 【考点】速度的计算. 【专题】计算题;长度、时间、速度. 【分析】已知学校距万岁山的路程,又知从学校到达万岁山的时间,利用v= 【解答】解;从学校到达万岁山的平均速度: v= 答:从学校到达万岁山的平均速度为30km/h. 【点评】此题考查速度公式的应用,从学校出发0.5小时后到达万岁山,其中包含中途等红用10分钟,这是容易理解错的地方. 30.(邢台中考物理)做变速直线运动的汽车,通过第一个100m用了20s,通过第二个100m用了10s,求汽车在第一个100m内和第二个100m内的平均速度各是多大?汽车在这200m内的平均速度是多大? 【考点】变速运动与平均速度. 【专题】长度、时间、速度. 【分析】根据公式v= 【解答】解:通过第一个100m用了20s,所以汽车在第一个100m内的平均速度为: v1= 通过第二个100m用了10s,所以汽车在第二个100m内的平均速度为: v2= 汽车在这200m内的平均速度是: v= 答:汽车在第一个100m内的平均速度为5m/s; 第二个100m内的平均速度为10m/s; 汽车在这200m内的平均速度是6.7m/s. 【点评】此题考查了平均速度的求解,首先要掌握速度公式,并注意确定哪段路程或时间的平均速度,注意路程和时间的统一. (责任编辑:admin) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||