|

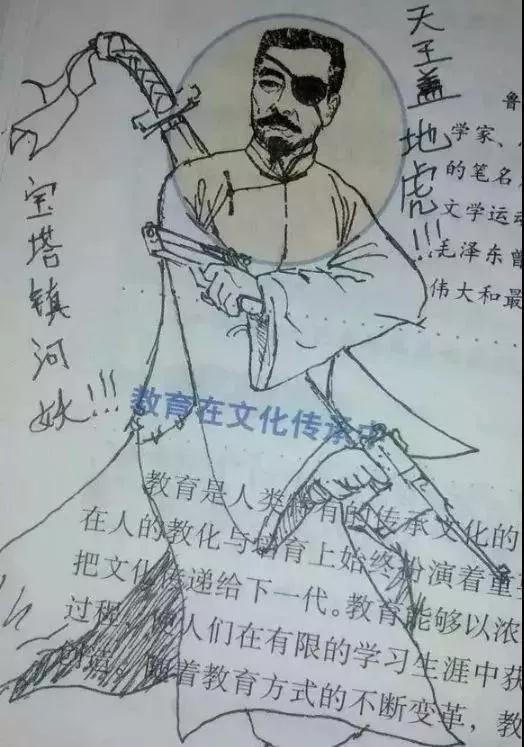

据说最多的时候,我们的教科书里收录了31篇鲁迅的文章。甚至有学生打趣地写到:“一怕文言文,二怕写作文,三怕周树人。”就这样,鲁迅的影子苦大仇深地潜藏在语文课本的字里行间,他总是眉头紧蹙、不苟言笑,满脸写着不好惹。每一次出现,他肯定在严厉地抨击什么、无情地批判什么、辛辣地讽刺什么……那么,孩子们如何阅读学习鲁迅的文章呢?跟随小编一起来看看吧!  既然鲁迅的文字有血有肉,那为什么孩子们在学习课文的时候仍然觉得痛苦异常呢? 主要原因有三个方面: 第一是语言的隔阂,中学生对于刚刚白话文化的汉语还没有很好的兼容能力; 第二,教材编写者和语文老师的生硬解读使孩子们对鲁迅的文章形成了严肃、痛苦的刻板印象; 第三,由于孩子本身的生活阅历较浅,也缺乏相关的历史知识,这才使得孩子们难以理解鲁迅的文章,更难以从文字中获得共鸣。  那孩子们应该怎样去阅读鲁迅的文章呢? 其实鲁迅的文字,不管是杂文、散文还是小说,最大的特色便在于对中国国情、中国人的剖析。 首先在面对一篇杂文、时评时,必须要做的功课是交代好前因后果。因此孩子们在读书前,可以先去网上了解一下时代背景和作者在这一时期的主要经历,这样再结合注释来读,可以增加文章的可阅读性。在注释中,一般都会交待当篇文章所讲到的事情的前因,所引用的古语出自哪里,用在这里是什么意思,非常全面。因此一定要看注释。 比如《狗?猫?鼠》这篇散文,如果孩子不了解鲁迅和陈西滢、徐志摩的论战,那简直不知道鲁迅在说什么,《二十四孝图》这篇文章如果没有对“新文化运动”的了解也会感到不知所云。 其次,要想在鲁迅的文字中有更深刻的感悟,不应该局限于课本中的选段,也不要零零散散地去阅读单篇的文章,而是应该整本整本的阅读。对于中小学生而言,了解鲁迅最容易上手、也最符合孩子年龄发展阶段的书就是他的散文集了,比如《朝花夕拾》,因为它讲的正是鲁迅童年和少年时代的故事,孩子们读起来比较有代入感,文章的内容也没有那么沉重,可以随手拿来读着。 此外,鲁迅的《故事新编》以及一些书信集,也比较适合孩子们阅读,这些篇目文字流畅,抒情自然,读起来感受也十分之好。 鲁迅曾经说过:“我的文章,不到30岁,是不大能够懂得的。” 最后,想要看懂看深刻,首先自己就要深刻。自己不深刻,就要去学习变深刻,变深刻的一种训练方式就是:学会分析。孩子们可以逐渐练习由现象到分析,然后再得出自己的结论。 比如在《狗?猫?鼠》中鲁迅为什么会“仇猫”?直接原因是猫爱叫,闹得慌,打搅他读书和写作,还有就是他曾经以为是猫吃掉了他最爱的隐鼠(其实是长妈妈不小心踩死了)。然而仅仅是这样吗?再深入读我们就会发现鲁迅交代了他的两点仇猫理由: 第一,猫的性情怀,“凡捕食雀鼠,总不肯一口咬死,要尽情玩弄后才吃掉”。第二,猫明明与狮虎同族,确是一份媚态。 从这些我们能看出,鲁迅讨厌的其实不是猫,而是那些像猫一样幸灾乐祸、媚俗讨好,喜欢折磨弱者又道貌岸然的伪君子。 不管怎样,对于孩子们来说,阅读应当是一种乐趣,而不该是负担;阅读是了解世界的一种方式,而不是去浏览已经定义好的标准答案。这些美好的感受不应该被冰冷的“标准答案”和“答题要点”所禁锢。 随着时间的流逝,贴附在文字上面的那些花里胡哨的标签都会随风剥落,文学作品中与人性最接近的那一部分才是永恒的。 (责任编辑:admin) |