|

');

(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({

id: '8096091',

container: s,

size: '580,90',

display: 'inlay-fix'

});

})();

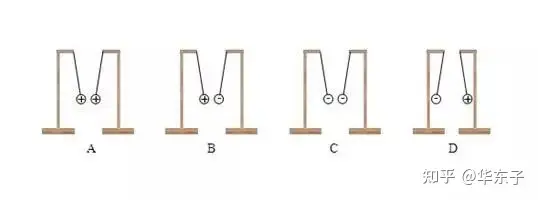

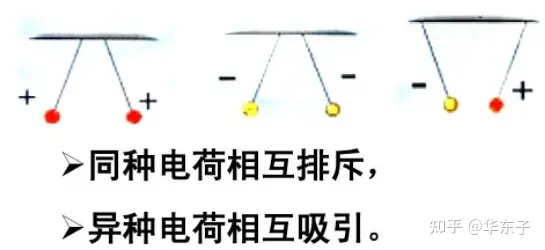

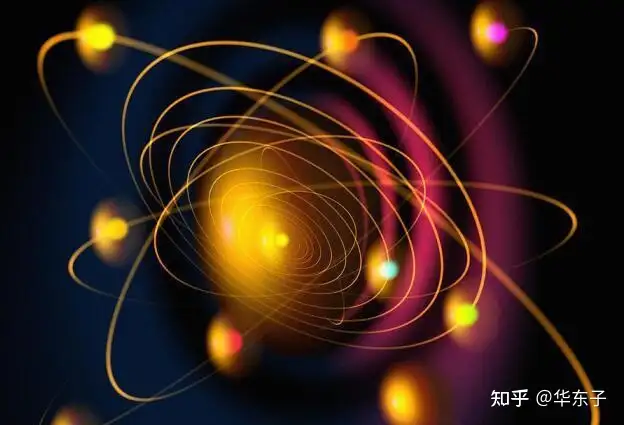

两种电荷 我们人类认识电现象,是从摩擦生电开始的。我国很早就已经发现电和磁的现象,在古籍中曾有“磁石召铁”的记载。磁石首先应用于指示方向和校正时间,在《韩非子》和东汉王充著《论衡》两书中提到的“司南”就是指此。以后由于航海事业发展的需要,我国在十一世纪就发明了指南针。我国汉代学者王充在他的著作《论衡》中有“顿牟掇芥”的记载。“顿牟”就是琥珀,“掇”是拾取的意思,“芥”是细小轻微的物体。公元前六世纪,希腊人就发现琥珀摩擦后能吸引轻小的物体。在18世纪末和19世纪初的这个时期,由于规模化工业生产的需要,科学家们在电磁现象方面的研究取得很快进展。 观察:被摩擦过的物体有了吸引轻小物体的性质,我们说物体带了电,或带了电荷。这里所说的轻小物体指:碎纸屑、头发、通草球、灰尘、轻质球等。 一、使物体带电 使物体带电的方法:摩擦 接触 感应。 物质是由原子组成的,原子是由带负电的电子和带正电的原子核组成的,电子受原子核束缚,绕原子核旋转。不同物质,原子核对电子的束缚能力是不同的。物质中存在自由电子,平时呈现电中性。 1.摩擦起电 用摩擦的方法使物体带电。 摩擦起电的原因:在摩擦过程中,电子会从一个物体转移到另一物体。得到电子的物体因有多余的电子带上负电荷;失去电子的物体因缺少电子而带上等量的正电荷。 实质:不同物质的原子核束缚电子的本领是不同的;在一定的外界条件下,电荷会从一个物体转移到另一个物体上。 能量的转化:机械能→电能。 2.接触带电:物体和带电体接触带了电。如带电体与验电器金属球接触使之带电。 3.感应带电:由于带电体的作用,使带电体附近的物体带电。 二、电荷的性质 存在两种电荷 1.正电荷:规定用丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电叫正电荷。 本质上,是因为物质中的原子失去了电子。 2.负电荷:规定毛皮摩擦过的橡胶棒所带的电叫负电荷。 本质上是因为物质中的原子得到了多余的电子。 一些例子:比如电子带负电荷,质子带有正电荷,正负离子也带有不同的电荷。 听说过正电子吗? 3.电荷间的相互作用规律:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。

|