|

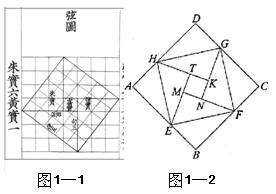

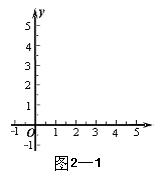

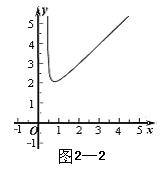

2011年数学中考试题分类赏析 贵州省道真县玉溪镇中心学校 胡 军 在本年度中考试题中,不少命题专家从应试者的心理承受能力出发,设计出了不少既考查学生对数学核心概念、思想方法的理解及运用水平,又使学生在考试过程中经历数学化的过程,从而提高自身的文化素养和创新意识的试题。 1.传承数学文化、让学生体验数学化的科学价值 新课标指出:“数学是人类的一种文化,它的内容、思想、方法和语言是现代文明的重要组成部分”。 “是人类社会进步的产物,也是推动社会发展的动力”。中考作为一种社会文化现象,必然要从属和服务于社会意识形态和特定的文化结构,必须要承载社会赋予其特定的功能——数学化。 例1:(温州)我国汉代数学家赵爽为了证明勾股定理,创制了一副“弦图”,后人称其为“赵爽弦图”(如图1—1)。图1—2由弦图变化得到,它是由八个全等的直角三角形拼接而成。记图1—2中正方形  解析:由题意可知, 赏析:勾股定理是人类最伟大的十个科学发现之一。有十分悠久的历史,两千多年来,人们对勾股定理的证明颇感兴趣,因为这个定理太贴近人们的生活实际,以至于古往今来,下至平民百姓,上至帝王总统都愿意探讨和研究它。赵爽的证明可谓别具匠心,极富创新意识。他用几何图形的截、割、拼、补来证明代数式之间的恒等关系,既具严密性,又具直观性,为中国古代以形证数、形数统一、代数和几何紧密结合、互不可分的独特风格树立了一个典范。学生通过解此题,进一步体验了形数统一的思想方法,又一次经历了认识勾股定理的数学化过程。受到优秀文化的熏陶,传承了中华民族悠悠五千年文化史。 2. 关注问题情境、让学生经历数学化的思维过程 在命制中考试题中,如何创设试题情境是一种智慧的挑战。试题情境需要命题教师对教学本身进行周密思考与精心设计,试题情境要学生在应试过程中自己去经历、体会、理解,要有让学生思考的时间和空间,使学生在一个曾经历过的熟悉的背景下,产生一种巨大的无形的导引效应,使自己全身心投入到解决问题的数学化过程活动中,从自己的经验出发,运用属于自己的方式和策略,寻找解决问题的方法,发现和整理属于自己的不同形式的解题策略,经历数学化的过程。 例2:(南京市): 问题情境 已知矩形的面积为 数学模型 设该矩形的长为 探索研究 ⑴我们可以借鉴以前研究函数的经验,先探索函数  ① 填写下表,在图2—1中画出函数的图象:

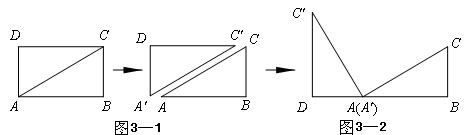

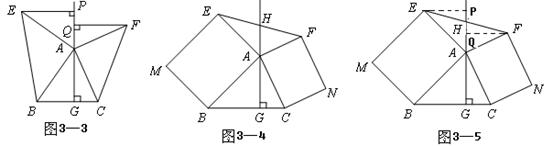

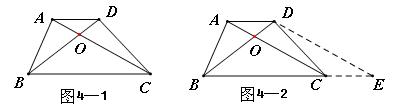

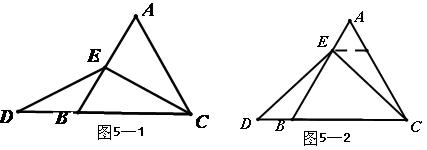

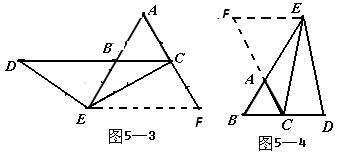

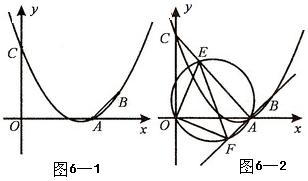

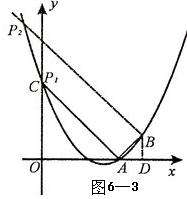

②观察图象,写出该函数两条不同类型的性质; ③在求二次函数 解决问题 ⑵用上述方法解决“问题情境”中的问题,直接写出答案。 解析:⑴①将表中 中计算可得  ②本题答案不唯一。要根据图象,可得:当 ③  当 ⑵当该矩形的长为 赏析:本题首先提出一个具体的问题情境,即“已知矩形的面积为 例3:(盐城) 情境观察: 将矩形 观察图6可知:与  问题探究 如图3—3,△  拓展延伸 如图3—4,△ 解析:情境观察:易见与 问题探究:找一个可能与 拓展延伸:如图3—5,过点 赏析:本题是研究性学习问题,在问题设计上层层深入,每一步都为下一步的思维活动打下基础,是一个蕴涵了让学生经历观察、猜测、合情推理、有条理论证的数学化思维过程,考查了基于数学实验的数学问题形成的一般思路及探究能力。 3.回归教育本原、贴近学生数学化发展需求 陶行知先生曾说过:“教育必须做到解放学生的眼睛,让他们亲自看一看;解放学生的大脑,让他们亲自想一想;解放学生的嘴巴,让他们亲自说一说;解放学生的双手,让他们亲自做一做。”我们认为,这是对素质教育的最佳诠释。回归教育本原、贴近学生数学化发展需求,是全面实施数学素质教育的根本所在。中考命题中如何从具体情境中抽象出数学材料,并将获得的材料符号化,体现了数学问题源于教学但高于教学的教学理念,使试题始终散发着“数学味”,促进学生个性得充分发展一直是各地命题专家关注的热点。 例4(北京):阅读下面材料: 小伟遇到这样一个问题,如图4—1,在梯形ABCD中,AD∥BC,对角线AC,BD相交于点O。若梯形ABCD的面积为1,试求以AC,BD,  小伟是这样思考的:要想解决这个问题,首先应想办法移动这些分散的线段,构造一个三角形,再计算其面积即可。他先后尝试了翻折,旋转,平移的方法,发现通过平移可以解决这个问题。他的方法是过点D作AC的平行线交BC的延长线于点E,得到的△BDE即是以AC,BD, 参考小伟同学的思考问题的方法,解决下列问题: 如图4—3,△ABC的三条中线分别为AD,BE,CF。 ⑴在图3中利用图形变换画出并指明以AD,BE,CF的长度为三边长的一个三角形(保留画图痕迹); ⑵若△ABC的面积为1,则以AD,BE,CF的长度为三边长的三角形的面积等于_______。  解析:⑴本题画法很多,答案不唯一。如: 方法一:如图4—4,过 方法二:如图4—5,延长 ⑵如图4—5,由已知易得 例5: (绍兴)数学课上,李老师出示了如下题目。 在等边三角形 小敏与同桌小聪讨论后,进行了如下解答: ⑴特殊情况,探索结论 当点  ⑵特例启发,解答题目 解:题目中, ⑶拓展结论,设计新题 在等边三角形 解析:解析:⑴由题意易知: ⑵由⑴的结论猜想 如图5—2,过点  ⑶此时实际上是图形的变式,变式图5—3时结果是1,变式图5—4为时结果是3。 赏析:此上两题都以范例的形式给出,并在解决问题的过程中暗示解题思路,要求学生在理解的基础上进行迁移运用,再以活动中获得的数学经验与知识解决新问题。其实际是在中考中让学生回归教育的本原,求探索基本图形本质特征,贴近学生数学化发展需。体现了数学问题源于教学但高于教学的教学理念,使试题始终散发着“数学味”。 4.立足核心内容、寻求试题考查功能数学化 立足学科核心内容,寻求试题的综合性考查功能数化是近年来各地中考试题的一大特色。 例6(遵义):已知抛物线 ⑴求抛物线 ⑵如图6—1,连接  ⑶如图6—2,连接 解析:第⑴小题,利用待定系法将 第⑵小题,如图6—3,假设存在,分两种情况: ①连接 ②当 由  ,求得 ,求得因 第⑶小题,如图6—2,首先观察并判断△ ∴ ∴当  赏析:题目以抛物线为载体,设置了由点的运动变化对三角形、圆的变化产生的影响的综合背景,解决与抛物线有关的点的坐标及三角形的面积最值问题。如在“该抛物线上是否存在点 |